La leçon du psycho-drame des listes en PACA que personne ne tirera !

La loi du 11 février 2005 devait marquer un tournant. Égalité des droits, des chances, accessibilité des logements : tout y était. Sur le papier. Mais vingt ans après, les murs, eux, n’ont pas suivi. En 2025, seuls 6 % des logements sont réellement accessibles aux personnes en situation de handicap, selon le Défenseur des droits.

Ce n’est pas la loi qui manque. C’est l’envie de l’appliquer. Le cadre existe, les principes sont clairs, mais sur le terrain, trop souvent, on ferme les yeux, on contourne, on reporte. Et ce qui devait être normal devient rare. L’exception devient la règle. Une règle d’oubli, de retard, de résignation.

Et puis il y a eu 2018. La réforme de la loi ELAN a fait reculer ce qu’on croyait acquis : seuls 20 % des logements neufs doivent être accessibles. Les 80 % restants sont dits « évolutifs ». Autrement dit : accessibles… Si l’on casse des murs, si l’on paie, si l’on attend. Une accessibilité sur option, pour ceux qui en ont les moyens. Une inclusion au rabais.

On nous parle de surcoûts, de contraintes techniques. Mais ces arguments tiennent-ils vraiment ? Un rapport de la Délégation ministérielle à l’accessibilité (2017) indique qu’un logement accessible coûte en moyenne moins de 5 % de plus à la construction, et que ce surcoût est largement compensé à long terme. Car un logement bien conçu n’a pas à être adapté plus tard. Il accompagne la vie. Il évite les drames, les hospitalisations, la dépendance.

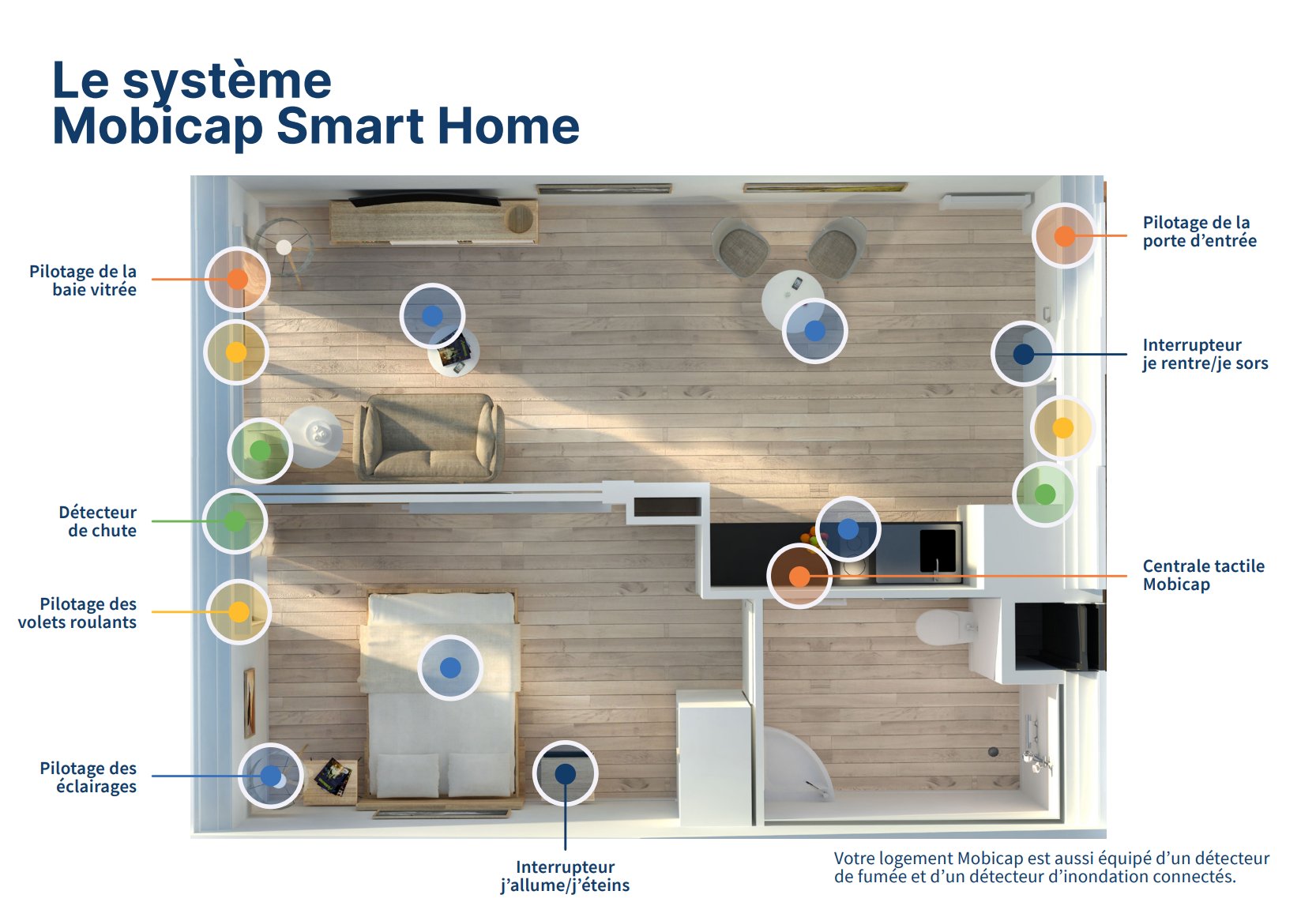

Heureusement, certains montrent que c’est possible. Des communes comme Rennes ou Grenoble imposent des exigences supérieures à la loi. Des bailleurs sociaux et de trop rares promoteurs privés comme Mobicap intègrent l’accessibilité universelle dès la conception. Ils prouvent que l’accessibilité n’est pas un luxe. C’est une question de bon sens. De justice. D’avenir.

Parce que ce sujet ne concerne pas « les autres ». Il nous concerne tous. En France, 12 millions de personnes vivent avec un handicap. Un parent qui vieillit. Un accident de la vie. Une grossesse, un bras cassé, une fatigue passagère. Un enfant en fauteuil. Un moment où tout bascule. Et où l’on découvre, trop tard, que notre logement n’a pas été pensé pour nous.

Construire accessible, c’est prévoir. C’est éviter la dépendance forcée, l’isolement, l’exclusion. C’est permettre à chacun d’habiter dignement, sans dépendre de la bonne volonté des autres ou de travaux impossibles. C’est aussi lutter contre la précarité : selon la Fondation pour le logement des défavorisés, les personnes handicapées ont deux fois plus de risques d’être mal logées.

Il est temps de changer de regard. L’accessibilité ne doit pas être négociée, elle doit être exigée. Ce n’est pas un « plus ». C’est la base. Un logement, pour être un chez-soi, doit être pensé pour tous, dès le départ. Comme on pense aujourd’hui à l’isolation thermique ou à la sécurité incendie, il faut intégrer l’accessibilité dans la norme.

On ne peut plus reculer. On ne peut plus attendre. Un logement inclusif n’est pas une faveur. C’est un droit.

Et un droit, ça ne se discute pas. Ça se garantit. Dans les textes. Et dans les murs.